はじめに

先日、リアル脱出ゲーム岡山店にて開催されていた、

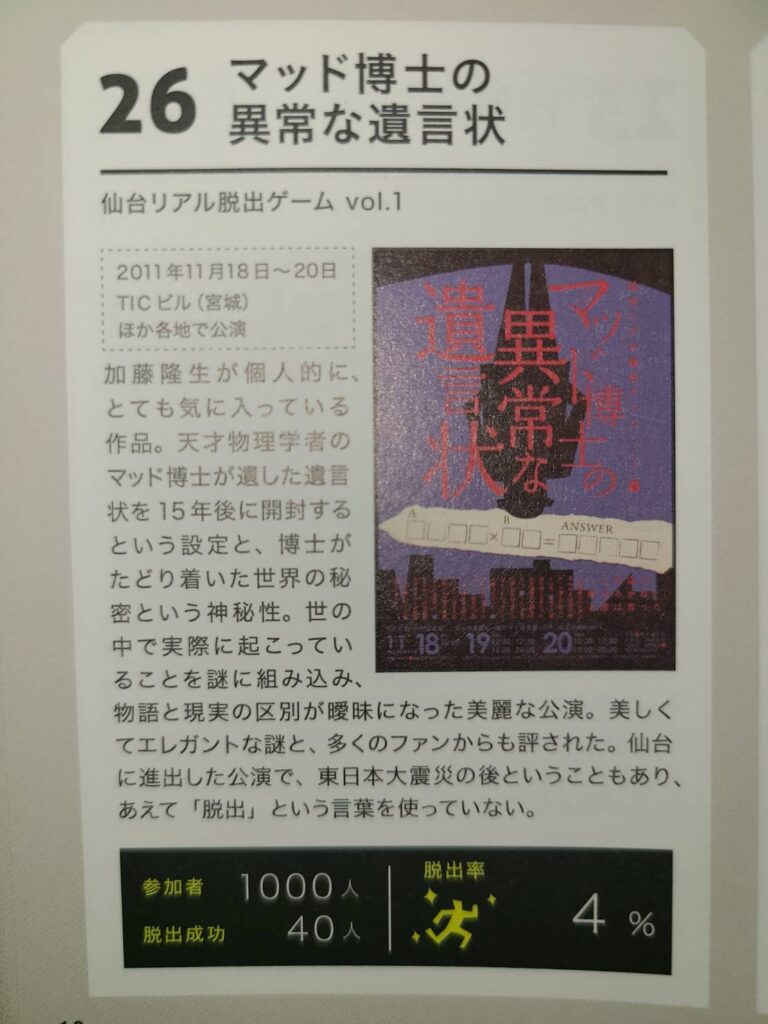

「マッド博士の異常な遺言状」

に参加してきました!

その時の感想や感じたことの記事はコチラ↓

初演はなんと14年前となる2011年。

現代から見ると、いわゆる“古の公演”という部類に入ると思います。

2011年に初めて仙台に進出した公演です。

2011年の仙台といえば、そう。

3月11日に「東日本大震災」があった地域です。

同年の開催ということもあり、あえて「脱出」という言葉を使っていない、SCRAPさんとしては、珍しいタイトルの公演になっています。

(「リアル脱出ゲーム公式過去問題集」より)

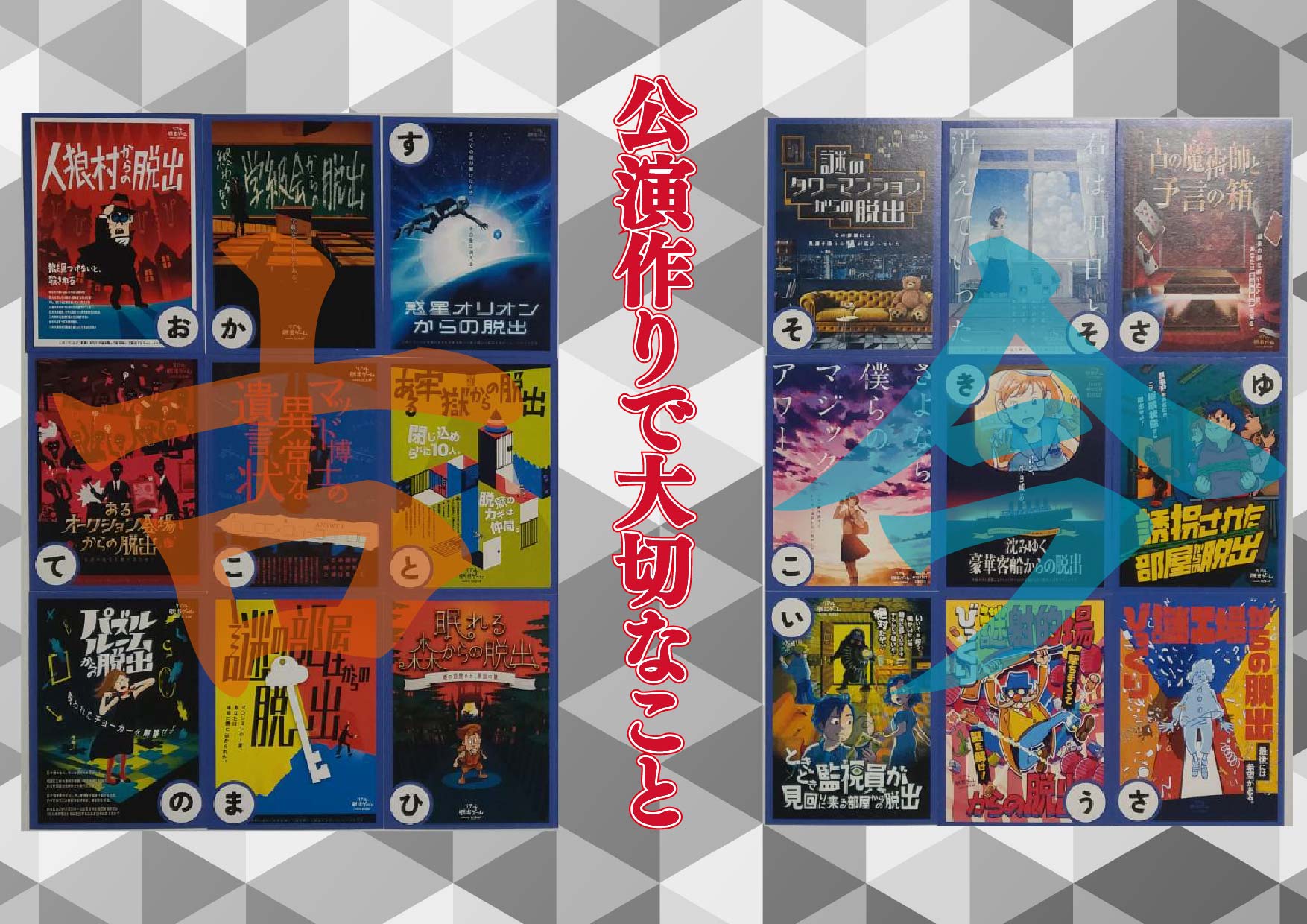

せっかく古の謎解き公演に参加することが出来たので、現代の謎解き公演と比較して、

「面白い謎解き公演を作るにはどうすればいいのか」

を考察しました。

その結論は、

“参加者が瞬間的に没入できるような、五感を通して楽しんでもらうための空間作りをする”

ことではないかと考えました。

では、なぜそう考えたのかを、

- “初心者層”が生まれるタイミング

- 社長のインタビュー

- 商業物として捉えての視点

から挙げていこうと思います。

黎明期から現代への謎解き公演と参加者たち

この公演に参加して感じたこと

小謎はやたら難しいし、現代の謎解き公演のように、公演への没入度も低めで、現代の公演とは演出や作り、総じて現在の公演とは全く違った印象を受けました!!

「昔の公演だからこんなものだろう」

と言えばそれまでなのですが、せっかくなので、当時の時代背景も踏まえて少し深堀りしてみようと思います。

黎明期の謎解き公演

黎明期の謎解きの作り方の方針は「○○を体験してもらう」こと

“初心者層”という概念が薄い

SCRAPさんは、2008年に設立しています。

つまり、2011年の当時は、「リアル脱出ゲーム」の黎明期にあたる時期だったこともあり、プレイヤー全体としても、“謎解き”というものへのイロハがなかったはずです。

当然、“脱出ゲーム初心者”という概念自体がまだまだ薄かったのではないかと思います。

初心者という概念が色濃くなったのはいつから?

こう捉えると、

「脱出ゲームに新規参入するプレイヤーが一定数以上増えるタイミングで、“初心者層”と“玄人層”の区別が生まれる」

という考えにつながるのではないかと思いました。

では、初心者層という概念が色濃くなったのはいつからでしょうか?

「脱出ゲームに新規参入するプレイヤーが増えるタイミング」

と言えば、私がそうであったように、

「他のコンテンツとのコラボ公演からの参入」というのは大きな比重になるのではないでしょうか?

では、リアル脱出ゲームが他のコンテンツとコラボした、初めての公演は何だったのか?

それがこちら。

「リアル脱出ゲーム×エヴァンゲリオン」

開催期間は2011年11月2日~13日。富士急ハイランドにて。

「マッド博士の異常な遺言状」の初演は2011年11月18日なので、

なんと、マッド博士の直前に他コンテンツとのコラボが誕生していたのです!!

そして、2012年には宇宙兄弟やバイオハザード、金田一少年の事件簿とのコラボ。

2013年にはついに、コナンとのコラボ公演「摩天楼からの脱出」と立て続けに開催されます。

つまり、この2011年末~2013年あたりにかけてこそが、

“初心者層”という概念が色濃くなっていった時期なのではないでしょうか?

「脱出率10%」の理由

当時のリアル脱出ゲームは、

「脱出率はだいたい10%」

という難易度調整がなされていました。

現代の公演では、『大謎の解法に気付くことが出来るかどうか』で勝敗が分かれるような作りになっていますが、

「マッド博士の異常な遺言状」を含む“古の公演”は、とにかく小謎の難易度が高い!!!

『小謎を解き明かせるかどうか』が勝敗を分ける重要なポイントになっていると感じました。

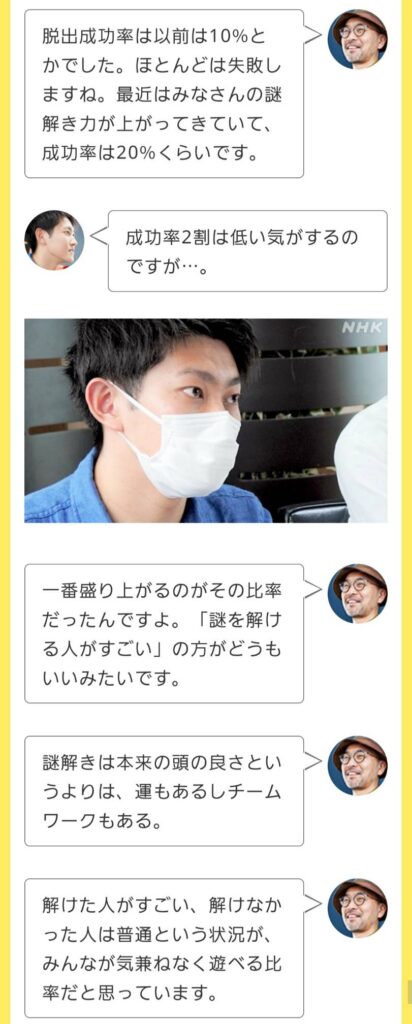

その理由は、社長の加藤隆夫氏のインタビュー情報を調べていくと分かりました。

まず、

・解けた時に『自分ってすごい』と思えるようにするため

設定する謎の難易度というのは「難しい」「簡単」ということではなく、「それが解けた時に『俺って、すごいんじゃね?』と思えるようなもの」にしています。

(「リアル脱出ゲーム公式過去問題集」P78:SCRAP加藤隆夫インタビュー より)

とのこと。

また、脱出率を10%程度にしている理由としては、

・一番盛り上がるのがその比率だった

(引用元:https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/senpai/senpai125/)

ということが挙がるそうです。

黎明期の謎解き公演の制作方針

なので、初期のSCRAPさんの公演作りの背景にあったのは、

- 初心者という概念が薄い

(極論、ここでは「実力差にほとんど差がない」と捉えてもいいでしょう) - 『解けた自分』『成功した自分』がすごいと思える体験を作りたかった

ということから、

『全てのプレイヤーに平等に“難しい謎”を体験してもらい、“突破した時の感動”は一部の人が味わえるようにする』

という方針で公演が作られていたのではないかと感じました。

現代の謎解き公演

現代の謎解き公演の制作方針は「○○体験をしてもらう」こと

時が経った現在は、コラボ作品も増えて、初心者から玄人まで様々なプレイヤーが参加するようになりました。

謎解き公演によく参加する私たちの間で、コラボ作品の公演への捉え方は、

「コラボ作品は初心者にも楽しんでもらうために、難易度はそこまで高く設定されていないはず。だから、失敗するわけにはいかない!」

という感覚があります。(いやコナンは除くけどな!!!)

……🤔。

そういった背景もあり、現在は、小謎を難しくしてしまうと、初心者が十分に楽しむことが出来なくなってしまうのではないでしょうか。

そのため、

小謎は体験や驚き重視のものにして、世界観に没入するための手段として出題する。

という方針になっているのではないかと思いました。

現代の謎解き公演の制作方針

『全てのプレイヤーに“感情を揺さぶる体験”(演出やストーリー、小謎)を平等に味わってもらい、“突破した時の感動”(大謎を突破すること)は一部の人が味わえるようにする』

という変化が、この14年間の中で生まれたのではないかと考えました。

インタビューでの社長の言葉から捉えた考察

実際、社長の加藤隆生さんは

「最近の公演は、脱出成功率を昔ほど低くは設定していない」

(引用元:このミステリーがすごい! 2025年版 より)

という旨の発言をしています。

そういったこともあり、

「マッド博士の異常な遺言状」では現代の公演では考えられないような難しい小謎が出題され、

今なら常備されているヒントキットは当然ながら、説明文やルールを用いた親切な誘導もなかった

のではないかと思います。

歴史を重ねて、プレイヤーを喜ばせる技術や感情を揺さぶる手段を数多く身に着けられている現代の公演は、やはり、

“五感を通して楽しんでもらうための空間”

を過去よりもさらにアップデートして魅せてきている。

そして、

「また他の公演にも参加したい」

と思わせられるような仕掛けが、必ずどこかに組み込まれていると感じます!

ただ、きっと、現代の

“五感で楽しむ空間”

に慣れてしまっている謎クラの皆さんは、

今後、“古の公演”のようなものにしか参加することが出来ないとなると、さすがにちょっとつらいはず。

それでこそ、謎解きに長く接してきている“謎クラ”であると思います。

でも、次は“最近の公演”に戻りたいですよね?(笑)

商業物としての「リアル脱出ゲーム」

謎解き公演は、商業物。

前提として、多くの謎解き公演は、商業物として制作されています。

2025年で17年目を迎えるSCRAPさん。

14年前のように、参加者全員が「謎解き歴3年」という訳にはいきません。

市場規模の拡大と共に、新規参入者も増えています。

それに伴い、

“一部のプレイヤーが達成感を味わうことが出来る”

というだけの作りでは、新規参入者が離れてしまいます。

(もちろん、「物語体験」という軸はありますが、現代の公演に比べるとどうしても弱い…。)

その流れを受けて、現代の謎解き公演は初期よりも

“新規参入者が瞬間的に没入できて、リピートしたいと思える体験”

に注力して作られているのだと思います。

商業物としての進化

だからこそ、現代の謎解き公演は、

- 入った瞬間の世界観の作りから小物・アイテムに至る細部にまで力が入っている。

- ヒントキットやスタッフによる誘導が親切。

- 初期に比べて成功率は高くても、初心者はしっかりと悔しがることが出来る作りになっている。

という、商業物としての進化を果たしているのではないかと考えました。

まとめ:「謎解き公演を作る上で大切なこと」

「マッド博士の異常な遺言状」に参加して、これまで漠然と考えていた

「謎解き公演を作る上で意識するべきこと」

これを、“初心者層”が生まれるタイミングや社長のインタビュー、商業物として捉えての視点から考えてきました。

では、SCRAPさんの“商業物としてのリアル脱出ゲーム”からみる、

「謎解き公演を作る上で大切な考え方」は何なのか?

それは、

“参加者が瞬間的に没入できるような、五感を通して楽しんでもらうための空間作りをする”

これを追求し続けることなのではないでしょうか?

そう結論付けて締めようと思います。

ここまで長々と読んでくださった方がおられましたら、本当にありがとうございました!!!

あとがき

「マッド博士の異常な遺言状」

この公演は、謎解きにハマった数年前から名前だけは知っていました。

でももう挑戦する機会はないだろうな。

そう思っていた公演でもあります。

なので今回、参加できたということ、それ自体が、実はすごく嬉しいんです!

せっかくなので、開催してくださったことへの何かのお礼として、参加者の一人くらいは、これだけのことを考えているという証を残せたらいいなと思い、記事にした面もあります。

本当に良い体験ができたと思います。これからも、

「もう挑戦できない」

と思っていた公演を体験できる機会が増えますように!!

コメント